与过分强调娱乐、盲目迎合大众的传统综艺节目相比,突出认知属性、教育功能和审美气质的文化综艺可谓是大众媒体和观众眼中的“清流”或“良心”之作。一般来说,文化类综艺节目普遍具有一定的文化修养和内涵,融合了具体的文学、艺术、历史、哲学以及其他人文学科的知识为背景,并且具备传播传统文化、增强艺术素养,以及科普知识等作用,往往被定位为“高级”的节目品类。

但“曲高”必定“和寡”,在生活节奏不断加快的今天,观众希望通过综艺节目来缓解生活和工作上的压力,寻求精神上的片刻轻松。无论是什么类型的“综艺”节目,娱乐大众是其重要的属性之一,因此,文化综艺要想长足发展,也必然不能高高在上,忽略年轻受众的种种诉求。那么, 2019年的文化综艺市场,是如何使出浑身解数来“打动”年轻受众呢?

叙事主体向年轻人转变

文化综艺节目所聚焦的文化载体不断拓展,关于文化的认知也在实践中不断深耕,越来越多的年轻人成为文化类综艺节目的主角。《中国诗词大会》《国学小名士》等节目皆以青少年为主体,当“青春”“思考”“拼搏”“挑战”等字眼与传统文化联系在一起时,传统文化的当代价值也由此展现。

l 深圳卫视《饭没了秀中华小使者》

要说起关注儿童成长交流的“鼻祖”级电视节目,深圳卫视的《饭没了秀》绝对是其中较为耀眼的IP之一。2019年8月,焕然一新的亲子脱口秀文化交流观察节目《饭没了秀中华小使者》回归深圳卫视,在延续《饭没了秀》优质IP基因的同时,新版节目也赋予受众更多新观感,赓续着这档经典综艺IP的生命力。从这档节目的观众构成和喜爱程度来看,节目受到了4-14岁青少年的明显喜爱,同时,随着节目成长起来的这部分80/90后观众,对于这一档节目依旧较为欣赏(图1)。

l CCTV-7《老艺新生》

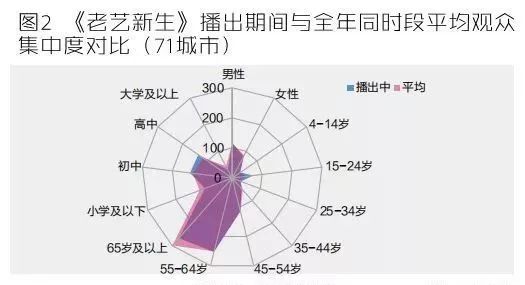

与《饭没了秀中华小使者》的热闹相比,CCTV-7《老艺新生》则显得更加恬静。这是一档由CCTV-7《乡土》栏目和中国少数民族文化艺术促进会民族非遗研究院联合出品的文化类季播节目,《老艺新生》的主体是高校大学生,采用了高校设计专业学生+传统手艺人的素人模式,在科普非遗文化的同时,每期推出一个文化创意衍生品,让非遗文化被更多年轻人带回家。可以说,节目搭建了一个既有故事情怀,又见传承创新的消费场景,以实用文创产品的研发与制作为目的,将这些优秀传统文化,以年轻群体喜闻乐见的方式传递给受众。该节目为《乡土》的特别节目,我们对比了节目播出期间《乡土》节目的观众集中度和全年《乡土》节目的平均集中度,发现该节目播出期间15-24岁的年轻观众喜爱程度明显提升(图2)。

l 浙江卫视《青春环游记》

《青春环游记》是浙江卫视在2019年五月份推出的一档文化探索旅游类综艺节目,与浙江卫视的王牌节目《奔跑吧》相似,节目围绕“城市因人而骄傲”的主题,每期前往一座城市,明星嘉宾分组在城内探寻与当期节目人物和事有关的文化印记,并根据线索,完成相关任务。节目收官之旅以法国作为终点站,艺人嘉宾在挑战寓教于乐的游戏任务中传播了中华传统文化,促进了中外文化交流。从节目收视上可以明显看出,节目开篇收视不错,在71城中取得超过1%的收视,后随着口碑的不断提升,呈现出逐期上扬的收视态势(图3)。

充分利用年轻人的社交方式

中国社科院新闻所世界传媒研究中心秘书长冷凇老师曾经指出:电视屏是视频的“超级宣推”+“创作工厂”,视频、短视频网站是视频的“内容书架”,微信微博则是电视+网站的“舆论战场”,媒体融合的时代,任何综艺节目的制作者再不能闭门造车,判断一档综艺节目是否火爆的标准也变得异常直接:一看电视收视和视频网站播放量,二看网友评分,三看登上微博短视频热搜榜的频次,四看微信公众号自媒体的解读有多少。因此相关节目也应该充分利用年轻人的社交方式,让节目发酵最大化。

l CCTV-1中国诗词大会

年轻人的社交离不开手机终端,留住年轻受众,便要打通手机端与大屏端,将不同端口内媒体的内容、功能、渠道等层面进行深度融合,并且注重传统媒体与网络媒体的有效互动。以CCTV-1的《中国诗词大会》为例,作为一档电视节目,它的主要传播媒介是电视,与此同时,《中国诗词大会》也开启了全媒体的传播营销模式,通过各种媒介进行传播,以此来提升节目的知名度。例如节目开通了微博、微信等社交媒体的官方账号,用来参与节目的讨论,回答网友的问题,在节目播出前发布节目消息来吸引受众关注。从节目四季以来的观众集中度可以看出,中老年对于节目的喜爱程度较高,而35-54岁的中青年以及4-14岁的儿童对于节目的喜爱程度高于15-34岁人群(图4)。

其实,随着媒体融合的不断发展,一档文化综艺类节目在提升自身传播效应之外,选择与其他媒体进行合作,进行多渠道、多向度的传播营销已成为常规。手机作为移动终端是年轻群体中最具有渗透性的媒体形式,综艺节目开发官方微博、官方微信和官方短视频账号已成为品牌传播的常态化选择,然而,如果没有按照互联网的表达与传播方式,仅仅是将节目预告转载或者是视频的简单切条,已经很难在互联网平台和年轻群体中产生话题,其在微博、微信端的互动也会显得苍白无力。如何让一档文化综艺类节目在社交媒体群中口碑不断提升,进而在年轻群体中产生共鸣,关键要看这档节目是不是恰到好处的运用了互联网思维。

l 北京卫视《遇见天坛》

2018年北京卫视《上新了故宫》强势发力,开辟了文化类综艺的新思路。2019年北京卫视继续借助地域优势,以天坛为题材推出一档全新文化体验真人秀《遇见天坛》。节目邀请冯绍峰、苗苗、黄明昊三位常驻嘉宾及多位飞行嘉宾,通过职业体验的方式参与天坛各部门的日常工作,带领观众近距离接触天坛的古建筑、古乐器、古文物,揭开天坛神秘的面纱。与《上新了故宫》以“专家讲,嘉宾听”的单向输出形式不同,《遇见天坛》则更多的是体验:嘉宾由浅入深,参与体验天坛各部门日常工作的过程,可以让观众逐渐了解天坛,了解天坛的深厚文化。

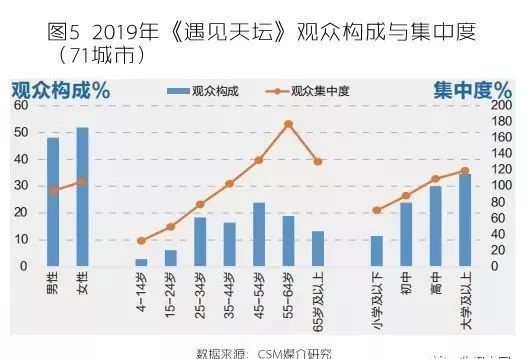

提到文化类综艺,少不了文创形式,可不要单纯的认为做文创只是创造经济价值,其实不然,除了创收,文创是能够打通年轻人与厚重文化之间距离的最直接方式,这一点从《遇见天坛》正式开播前,嘉宾录制节目所穿的定制工装就成为网络爆款这一事件便可见一斑。从节目的观众构成中可以看出,25-34岁青年,45-54岁中青年以及大学及以上高学历观众是节目的主要收视来源,且观众喜爱程度也较高(图5)。

内容元素与节目模式 或更契合年轻人的语境

如何留住年轻人,是文化类综艺发展过程中最重要的命题,而其中内容元素与节目模式的创新与拓展是这一类型综艺能够长足发展的关键。特别是内容上,文化类综艺节目对于文化的认知绝不局限于“传统”的框架,人们所经历的每一天、每一件事,都能成为历史脉络中文化建构的一部分,在传统文化之外,结合了更多当代思考的泛文化类节目也在悄然生长。

l 浙江卫视《同一堂课》

《同一堂课》是浙江卫视推出的文化教育公开课。节目召集22位文化明星名人深入全国各地的小学校园,为孩子们讲解经典课文,探讨国学。第二季《同一堂课》中,增加了“开课八分钟”的特殊环节,力保在增强节目的可看性的同时,将篇目中最精华的部分呈现得更为发人深省。对比两季的观众构成与集中度区别,25-34岁的中青年始终是节目的观众主体,而第二季中老年观众占比略高于第一季,且这部分人群的喜爱程度大幅提升(图6)。

l 湖南卫视《神奇的汉字》

以汉字为载体的综艺节目,在国内已有多档出现,央视的《中国汉字听写大会》和河南卫视与爱奇艺共同打造的《汉字英雄》都曾是全民热议的焦点话题。这其中《中国汉字听写大会》主要是以汉字听写为主,《汉字英雄》主要倾向于汉字的用意,而湖南卫视的《神奇的汉字》侧重点在“神奇”二字上,节目将中国汉字大全中的一词多义和一些生僻字拿出来作为节目的策划重点,以展现汉字的神奇之处。一方面,节目形式以喜闻乐见的汉字游戏为主,有“汉字组装”、“汉字演变”、“以小见大”等游戏,分别对汉字的字形、字义、演变过程进行知识问答,同时,“八秒汉字挑战”的核心理念贯穿整个节目始终,参赛选手需在八秒内完成汉字挑战,游戏过程紧张刺激,带给观众不同凡响的汉字体验。从节目的观众集中度中可以明显看出,节目的年龄分布很平均,可见节目受到了各个年龄层观众的喜爱(图7)。

l 湖南卫视《舞蹈风暴》

2018年湖南卫视通过《声入人心》把小众的音乐剧推向大众,2019年,《舞蹈风暴》又将舞蹈这样高冷的艺术做了综艺。其实,以舞蹈为主要元素的综艺节目不在少数,比如当年上海推出的明星参加的《舞林大会》,连续5季表现不俗;2018年的《这!就是街舞》与《热血街舞团》则让更多人看到小众舞蹈类型综艺在市场的突破性。而《舞蹈风暴》则着重于对舞蹈偶像的打造。女性、中青年、中高学历受众是该节目的主要观众,45-54岁中年则最为喜爱该节目(图8)。

当众多综艺节目被千篇一律的明星面孔充斥,文化类综艺节目则采用平民明星化和明星平民化的视角,满足了年轻观众对文化与娱乐的双重需求。文化类综艺节目利用唯美夺目的舞台、时下流行的大咖与有趣、有看点的故事设置等代表娱乐,用诗词、文物、书信等节目元素响应文化的需求,并巧妙运用互联网的发酵能力,让年轻群体从节目中感悟生命与情感的双重价值。对于综艺市场而言,文化和娱乐是缺一不可的,两者互为补充、相辅相成才能营造出健康的综艺生态环境,促进年轻受众群体的回归。